J’ai écrit cet article sur la révolution de l’épigénétique en 2009 et je l’ai mis à jour en 2012. Il reste inédit. Le sujet est un peu ardu mais passionnant.

L’ADN est la partition, mais l’épigénétique est le chef d’orchestre. Les modifications épigénétiques régulent l’expression des gènes et sont transmissibles à la descendance, sans affecter la séquence d’ADN. Une révolution en biologie ?

L’épigénétique est-elle la révolution que la biologie attendait ? « C’est un grand mot, je reste très modeste, tempère le Dr Minoo Rassoulzadegan. C’est la nature des scientifiques de rester prudents, malgré les preuves expérimentales que l’on a accumulées depuis notre article publié dans la revue Nature en 2006. » Sa modestie dut-elle en souffrir, Minoo Rassoulzadegan, biologiste Inserm de l’université de Nice Sophia-Antipolis, fait bel et bien partie des scientifiques qui sont à l’origine d’une remise en question radicale de l’un des dogmes les mieux établis de la biologie moderne, celui du « tout génétique ». Tel caractère, telle apparence, ou tel « phénotype » d’un organisme, est le résultat direct de l’expression d’un ou plusieurs gènes, un point c’est tout.

Une vision par trop simpliste, ainsi que les chercheurs commencent à le comprendre. Il se produit en effet dans la cellule des mécanismes qui modifient l’expression des gènes, et changent donc les caractéristiques d’un organisme – son phénotype – mais sans toucher au génome ! Mieux, ces modifications sont transmissibles à la génération suivante, alors que la séquence d’ADN reste inchangée. Cette modulation et régulation de l’expression de gènes, ou de groupes de gènes, a reçu le nom d’épigénétique (du Grec « epi » : sur, dessus).

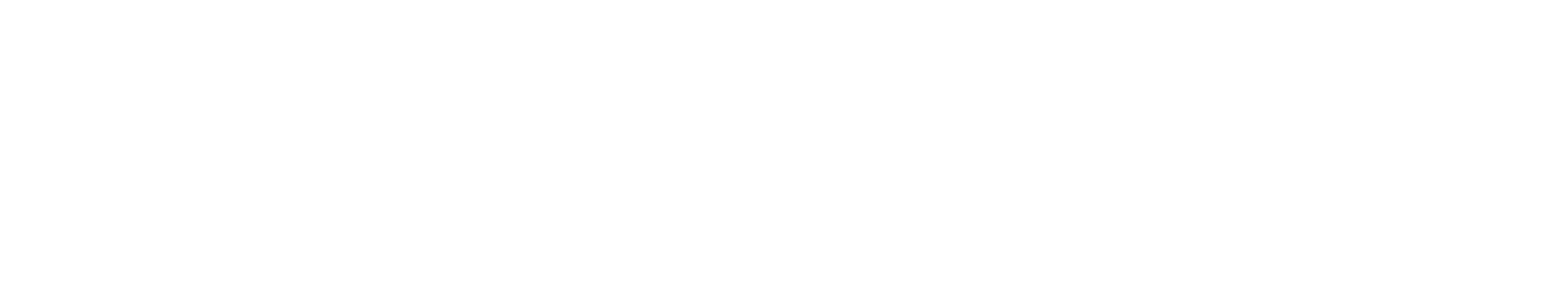

Les lois de Mendel prises en défaut ? Voilà qui a secoué le Landerneau des généticiens, comme le confirme Minoo Rassoulzadegan : « L’évidence depuis 200 ans de la validité des lois de Mendel, redécouvertes en 1900 et confirmées chez tous les organismes, leur donne un poids considérable. On a donc des résistances fortes de la part des partisans d’une génétique mendélienne stricte. Or, il est aujourd’hui absolument clair que la génétique mendélienne ne peut pas expliquer l’ensemble des phénotypes que nous observons sur terre, ni l’évolution du vivant. » L’expérience fondatrice menée par l’équipe de Nice porte sur des souris dont la couleur du pelage est contrôlée par un gène nommé Kit. Comme tous les êtres vivants, la souris hérite d’une version paternelle du gène et d’une version maternelle (deux « allèles » du même gène). Si l’un des allèles est muté et l’autre non, son pelage présente des tâches blanches caractéristiques. Mais si l’on croise cette souris mutante avec une souris au pelage uniforme (sauvage), la majorité de la descendance qui porte deux allèles sauvages présente, contre toute attente, les tâches blanches caractéristiques du mutant ; sans le moindre respect pour la répartition caractéristique des lois de Mendel. Autrement dit, l’allèle sauvage provenant du parent mutant ne s’exprime pas. Il est réprimé par un « marquage épigénétique », et cette modification est transmise aux générations successives, qualifiées de « paramutantes » ! En quoi consiste un tel marquage ? Plusieurs mécanismes peuvent être impliqués. L’expression du gène peut être interdite parce que des groupes chimiques (méthyle) ont été ajoutés au segment d’ADN correspondant. Ou encore, la façon dont la molécule d’ADN est organisée dans le chromosome peut avoir été modifiée par une action sur les protéines « histones » autour desquelles l’ADN s’enroule. La lecture du gène est rendue difficile, voire impossible.

Lamarck is back

Dans le noyau de la cellule se trouvent donc des molécules qui viennent « taguer » certaines séquences d’ADN, ou qui réorganisent sa structure spatiale. Voilà pour le comment, sur lequel nombre de biologistes s’extasient. Mais qu’en est-il du pourquoi, la seule question qui vaille à nos yeux de béotiens ? Et là, une certaine gêne – euphémisme sans jeu de mots – peut s’emparer de votre interlocuteur biologiste. Car l’épigénétique ouvre une boîte de Pandore. Du bout des lèvres, il admettra que ces mécanismes permettent à la cellule de s’adapter à son environnement, ce que l’on peut transposer à l’échelle de l’organisme tout entier, qui se met donc à exprimer son matériel génétique différemment selon les conditions dans lesquelles il se trouve plongé. Ce n’est donc plus le gène qui est le pilote de l’avion, mais l’environnement qui contrôle l’expression des gènes à l’aide de ces mécanismes épigénétiques. L’épigénétique recouvre finalement les modalités par lesquelles le génome dialogue avec l’environnement. C’est pourquoi l’ère du tout génétique est bel et bien révolue. Vous avez tel gène, donc vous aurez telle caractéristique physique… ou telle maladie. Non ! Cela va dépendre de nombreux autres facteurs, le mode de vie, l’exposition à la pollution, mais aussi, en poussant le raisonnement, du bien-être psychologique…

« Ce qui est certain, c’est que les différences observées dans le phénotype de vrais jumeaux sont des différences épigénétiques, des méthylations de l’ADN ou autres », souligne Jérôme Cavaillé, chercheur en biologie moléculaire à l’université Paul Sabatier de Toulouse. « Mais, poursuit-il, est-ce dirigé ? Est-ce lié à l’environnement ou simplement à des accidents dans la cellule ? Ça reste à voir. Il ne faut pas aller trop vite en concluant comme certains que les girafes ont un long cou parce qu’elles ont cherché à atteindre des feuilles de plus en plus haut dans les arbres. En revanche, il a été clairement démontré que des modifications épigénétiques sont induites chez des plantes par le froid par exemple, ce qui donne des phénotypes très différents. Mais les plantes ne sont pas des animaux. Elles subissent les modifications de l’environnement sans pouvoir fuir. » L’argument de la longueur du cou de la girafe est connu pour être au cœur du lamarckisme, d’après le naturaliste Jean-Baptiste de Lamarck, précurseur de Darwin. L’épigénétique réhabilite en effet l’idée que l’organisme peut subir des modifications structurelles pour s’adapter à son environnement. Si des modifications épigénétiques sont dues à l’influence de l’environnement, et que ces modifications sont transmises à la descendance, on est bien dans « l’hérédité des caractères acquis », une formule toutefois postérieure à l’œuvre de Lamarck. Plus qu’un pavé dans la mare, c’est un astéroïde dans l’océan du néo-darwinisme (mutations au hasard, sélection naturelle du plus apte… et toute puissance des gènes).

L’ADN sorti de sa « poubelle »

Prudence est mère de sûreté, et avant d’attaquer un dogme néo-darwinien qui a déjà résisté aux assauts répétés du créationnisme et du dessein intelligent, il faut s’en tenir à des faits. L’équipe CNRS de Jérôme Cavaillé à Toulouse travaille sur le phénomène « d’empreinte génomique parentale ». Là encore, les lois mendéliennes sont prises en défaut par ce mécanisme qui consiste à inactiver le gène qui provient d’un des deux parents, de sorte qu’il ne s’exprime pas, bien que présent et intact. « Il n’y a pas de mutation, insiste Jérôme Cavaillé. Les deux séquences sont génétiquement identiques, dans le même noyau, et en contact avec les mêmes molécules. Mais l’une est active et pas l’autre. Et cette mémorisation de l’état actif ou inactif est maintenue après chaque division cellulaire. La copie de l’allèle issue de la mère reste active dans les cellules filles, celle issue du père reste inactive. Ce marquage est héritable, et il est également réversible ! » Une centaine de gène, sur les quelques 30 000 que nous possédons tous, sont soumis à ce mécanisme d’empreinte parentale. Jérôme Cavaillé souligne l’aspect contre-intuitif de ce phénomène qui inactive une copie pourtant valide d’un gène donné, car si une mutation survient sur l’allèle actif, la « copie de sauvegarde » restera tout de même inactive, conduisant à certaines pathologies.

Dans le cas du syndrome de Prader-Willi par exemple, c’est l’allèle provenant de la mère qui est inactivé au cours de la formation des cellules sexuelles (gamètes ou ovules). Si une altération survient alors sur l’allèle paternel, l’allèle maternel reste inactif, et l’enfant développe des symptômes liés à un grave dysfonctionnement de l’hypothalamus : recherche constante de nourriture, absence de sentiment de satiété, obésité, troubles obsessionnels compulsifs…

Comme dans la paramutation du gène Kit mise en évidence par Minoo Rassoulzadegan à Nice, l’équipe de Toulouse a montré que le phénomène épigénétique d’empreinte parentale est lié à la présence dans le noyau d’ARN particulier. Contrairement à la classique synthèse des protéines, où l’ADN est transcrit en ARN qui est lui-même transcrit en acides aminés, les ARN impliqués dans les mécanismes épigénétiques mentionnés sont dits non-codants, car ils ne sont jamais traduits en protéines. Ils viennent rétroagir sur la molécule d’ADN pour réaliser les marquages épigénétiques de type méthylation ou réorganisation spatiale. Grandeur du raisonnement scientifique, puisqu’on ne savait pas jusqu’alors à quoi servaient ces petits ARN, on pensait qu’ils ne servaient à rien ! C’était juste du « bruit » dans la cellule. De même, alors que moins de 5 % de l’information génétique est dédiée à la synthèse des protéines, on pensait également que le reste du génome ne servait à rien et l’on en qualifiait doctement la majorité « d’ADN poubelle », sans même nommer le reste. Or, autre vigoureux coup de pied dans la fourmilière génétique, on sait aujourd’hui que l’ensemble du génome est bel et bien transcrit en ARN ! Une infime minorité est donc de l’ARN codant pour des protéines, le reste est impliqué dans les mécanismes épigénétiques, dont on imagine alors l’importance pour la cellule. Jérôme Cavaillé évoque, au cours de la formation des gamètes, « des vagues de méthylations et de déméthylations qui vont massivement modifier tout le génome, sauf pour les gènes soumis à l’empreinte parentale. »

Le cancer est une maladie épigénétique

Il s’agit d’autant d’interrupteurs qui peuvent allumer ou éteindre les gènes. Comme le fait observer Randy Jirtle, l’un des pontes de la recherche sur ce thème outre-Atlantique, « en subissant des modifications épigénétiques, un même génome donne naissance à des cellules de foie, de peau, à des neurones, des globules rouges, etc. » La différenciation cellulaire elle-même est donc bien un phénomène épigénétique. Jirtle a mis en évidence de façon irréfutable l’influence de l’environnement sur ces mécanismes. En soumettant des souris à un régime alimentaire spécial, riche en groupements chimiques méthyle, il a induit des modifications épigénétiques permanente chez leur progéniture (voir aussi encadré). On sait également aujourd’hui que l’épigénétique joue un rôle majeur dans la survenue des cancers. Certains traitements en développement ciblent notamment ces méthylations qui régulent l’expression des gènes. On ne touche pas au gène concerné, mais on parvient à agir sur son marquage épigénétique.

« Le cancer est une maladie épigénétique dans la majorité des cas, confirme Minoo Rassoulzadegan. La plupart des gènes du cancer sont connus, mais la mutation d’un seul gène n’est pas suffisante pour rendre une cellule cancéreuse. Il faut non seulement un ensemble de plusieurs gènes mais aussi d’autres modifications, épigénétiques, pour rendre une cellule cancéreuse. » Le stress peut rendre malade, ainsi que la communauté médicale le reconnaît aujourd’hui. L’épigénétique est-elle là aussi en cause ? « C’est plausible, poursuit-elle. Mais il faut le démontrer de façon expérimentale. C’est bien sûr une piste à suivre, mais ce sera long et difficile. »

Pour Bruce Lipton, auteur de « Biologie des croyances » (Editions Ariane, 2006) et le plus aventureux parmi les épigénéticiens, foin de ces précautions oratoires. Pour lui la cause est entendue. Ce scientifique américain est un apôtre de la « nouvelle biologie » depuis les années 80. Lors d’une conférence commune avec Rupert Sheldrake à Seattle en 2007, il a secoué l’auditoire en expliquant que « les gènes ne sont que les organes reproducteurs de la cellule, pas son cerveau. » Selon lui, c’est la membrane qui est la partie intelligente de la cellule, car c’est elle qui réagit à l’information qui l’environne. S’appuyant sur l’hypothèse des champs morphiques de Sheldrake, il explique que la vie consciente et inconsciente de l’individu filtre cette information, déterminant ainsi son état de santé et son évolution. Selon lui, l’influence de l’environnement sur l’organisme inclut donc l’état d’esprit, d’où les effets psychosomatiques et placebo, pour ne citer que ceux-là.

Hérétique en 1977 quand il parlait déjà de « conscience des cellules », Lipton est peu à peu rejoint par la communauté scientifique sur la piste de l’épigénétique. Mais sa conclusion est radicale est conteste le modèle darwinien d’une évolution régie par le hasard : « Nous ne sommes pas le fruit accidentel d’une évolution aveugle, car nous avons évolué à partir de – et sommes totalement connectés à – tout ce qui existe sur cette planète. Cette vision nouvelle révèle que les influences humaines dans la destruction de l’environnement nous conduisent en fait à notre propre extinction. En réalité, l’Homme était supposé être le jardinier du Jardin d’Eden. »

Encadrés

Mendel « invente » le gène – Souvenons-nous que le gène, cette portion d’ADN renfermée dans le noyau des cellules, est « exprimé » par la machinerie cellulaire sous forme d’ARN, qui est lui-même « traduit » en acides aminés, lesquels forment des protéines en s’assemblant. Le concept de gène a été proposé bien avant que les Américains James Watson et Francis Crick n’identifient la molécule d’ADN comme étant son support. On le doit au moine et botaniste du 19e siècle Gregor Mendel, qui l’a mis au jour en croisant des petits pois aux caractères différents : lisses ou ridés, jaunes ou verts, etc. Ses expériences d’hybridation sur plusieurs générations de pois l’amènent à conclure que le caractère lisse ou ridé, par exemple, est commandé par un gène, lequel est présent en deux exemplaires (appelés « allèles »), dont l’un provient du mâle et l’autre de la femelle.

Mémoire épigénétique – En travaillant sur des archives remontant à 200 ans, des chercheurs de l’université d’Umeå en Suède ont montré que les individus dont les grand-pères avaient souffert de malnutrition au cours de leur croissance, pour cause de mauvaises récoltes, avaient vécu en moyenne plus longtemps que leurs contemporains. Comme si une forme de résistance avait été transmise par la lignée paternelle. De même, la susceptibilité aux maladies cardiovasculaires ou au diabète est corrélée à l’abondance de nourriture que les grand-mères, cette fois, ont reçu alors qu’elles étaient enfants. Les cellules sexuelles subissent au cours de leur maturation (dès la vie foetale chez la femme ; à partir de l’adolescence chez l’homme) des marquages épigénétiques sensibles à l’environnement. Les données en ce sens abondent, suggérant également que le stress subit par les new-yorkaises enceintes lors du 11 septembre 2001 serait transmis à leurs enfants, ou que l’exposition aux pesticides induit des changements biologiques chez les rats sur quatre générations…